SUL NON POTERSI FERMARE

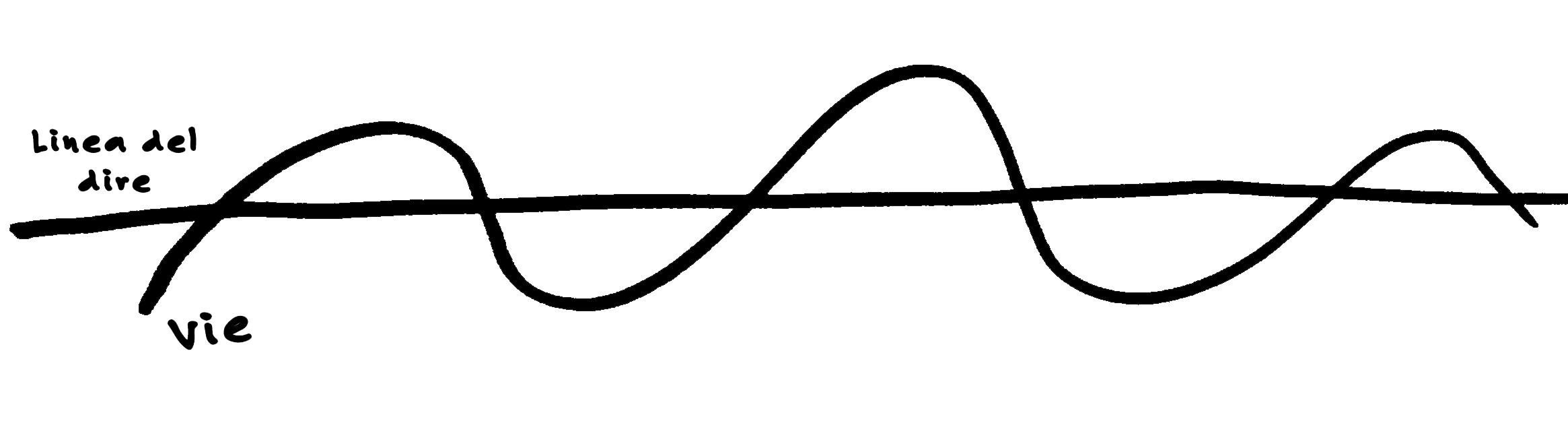

Il punto di partenza di questo lavoro è un disegno emerso nel corso di un trattamento. Non come schema teorico né come modello esplicativo, ma come tentativo di dare forma a qualcosa che insisteva nel discorso di una paziente. Un disegno semplice: una linea ondulata attraversata da una linea retta. Questo schema ha accompagnato il lavoro clinico come supporto di lettura, consentendomi di isolare alcuni nodi ricorrenti del caso. In particolare, il rapporto del soggetto con il suo desiderio e con l’impossibilità di sostenere una posizione di fronte ad esso. Non ha valore generale e non pretende di rappresentare un andamento universale, ma si radica interamente nella singolarità del discorso ascoltato.

La linea ondulata la chiamerei “vie”, mantenendo il termine francese. Vie indica la vita, ma richiama anche la via, il percorso. Questa ambivalenza permette di tenere insieme due dimensioni che nella clinica risultano inseparabili: l’esperienza del vivere e il modo in cui ciascun soggetto vi si muove, vi si perde, vi ritorna. In psicoanalisi, parlare di vita non significa riferirsi a un dato oggettivo o misurabile. Quando utilizziamo termini come vita, desiderio o sofferenza, ci muoviamo sempre nel campo del significante. Il loro senso non è mai fissato una volta per tutte, ma si costituisce nel dire del soggetto. È a partire da questa premessa che il disegno acquista il suo valore clinico.

Nel corso del trattamento, la paziente afferma di sentirsi più vicina al proprio desiderio nei momenti in cui la sua vita appare relativamente statica. Non utilizza questo termine in modo concettuale, ma il senso del suo discorso va in questa direzione. Racconta che quando tutto sembra funzionare (un lavoro sufficientemente stabile, una relazione, una certa continuità) emerge qualcosa che lei stessa riconosce come un avvicinamento a ciò che desidera.

Questo avvicinamento, tuttavia, non riesce a essere sostenuto. Ogni volta che la vita assume una forma più stabile, la paziente sente il bisogno di rompere quella condizione. Nel suo racconto tornano scelte che lei stessa definisce sbagliate: relazioni dolorose, cambi improvvisi di lavoro, interruzioni di percorsi iniziati. Scelte che, a posteriori, riconosce come già destinate a farla stare male, ma che rispondono al tempo stesso a una necessità soggettiva.

Dal punto di vista della struttura del desiderio, questo movimento in parte non sorprende. Il desiderio difatti non è qualcosa che possa essere colmato né un oggetto che si possa raggiungere una volta per tutte. Non è orientato alla soddisfazione, ma alla mancanza. Ed è proprio la stabilità a costringere la paziente a confrontarsi con questo punto. Stare ferma significa esporsi al fatto che ciò che ha non la completa. Significa trovarsi di fronte alle scelte non fatte, alle possibilità perdute, a un desiderio che non trova una risposta rassicurante. Di fronte a questo, la fuga diventa una soluzione possibile. La fuga può assumere forme diverse. Talvolta è una fuga concreta, come cambiare città, lavoro o relazione. Altre volte è una fuga soggettiva, che consiste nel rimettersi in situazioni di sofferenza capaci di occupare l’intero campo dell’esperienza. In entrambi i casi, si tratta di un modo per evitare l’incontro con il desiderio nella sua dimensione più radicale.

A un certo punto del percorso, la paziente formula un’affermazione che diventa centrale. Dice di sentirsi viva solo quando sta male. Questo passaggio non va inteso in senso romantico o esistenziale, ma come indicazione clinica di un legame tra sofferenza e godimento. Lo stare male non è semplicemente subito, ma assume il valore di una posizione soggettiva, che consente di sottrarsi all’angoscia che emerge quando il desiderio si avvicina. In questo senso, la sofferenza non appare come l’opposto della vita, ma come una modalità particolare di godimento. Una modalità che permette di evitare il vuoto aperto dal desiderio, colmandolo con il peso del dolore.

Tornando allo schema, la linea ondulata rappresenta i percorsi di vita, con le loro oscillazioni. Non si tratta di una lettura in termini di instabilità dell’umore o di polarità affettive. Non siamo nel registro diagnostico. L’oscillazione indica piuttosto l’impossibilità di fermarsi, l’impossibilità di sostenere una posizione che esponga il soggetto alla mancanza.Quando sta bene emerge l’angoscia. Quando sta male emerge la necessità di un cambiamento. Ciò che resta costante è il movimento. La staticità è ciò che non può essere abitato.

È a questo punto che si inserisce la seconda linea dello schema, che propongo di chiamare “linea del dire”. Essa corrisponde al percorso analitico e si configura come una linea solo apparentemente dritta, fatta di ripetizione e regolarità: lo stesso luogo, la stessa cadenza, lo stesso dispositivo. Questa ripetizione non va intesa come garanzia di stabilità, ma come la condizione perché qualcosa del dire possa tornare. In questo senso, la linea del dire introduce un punto di continuità simbolica, un luogo in cui il soggetto può ritrovare il proprio dire, ascoltarlo e sostarvi.

È infatti nella ripetizione che alcuni significanti si isolano, insistono e acquistano rilievo. Nel corso delle sedute, alcune parole tornano, certi modi di dire si ripresentano, segnando dei punti di emergenza nel discorso del soggetto. È proprio su questi punti che l’intervento analitico trova il suo orientamento: non si tratta di spiegare o interpretare, ma di operare dei rimandi e dei tagli che consentano al soggetto di incontrare qualcosa del proprio discorso. Questo lavoro può essere pensato come una serie di punti di luce che si accendono lungo il dire, punti che, nella corsa della vita, tenderebbero a disperdersi, ma che nel dispositivo analitico trovano invece un luogo in cui emergere e mantenersi.

È in questa prospettiva che si colloca un episodio delle prime sedute, in cui un taglio è stato operato su una parola che la paziente ripeteva con particolare insistenza. A partire da quel rimando si è aperta una domanda nuova: se quel desiderio che sembrava sfuggire continuamente fosse davvero il suo. È qui che può iniziare un percorso analitico, non nel momento in cui il soggetto trova una risposta, ma quando diventa possibile sostenere una domanda sul desiderio come desiderio proprio.

Non una soluzione, dunque, ma un’apertura: l’inizio di qualcosa che prende forma proprio nel mantenere aperta quella domanda.

Incontro c/o associazione meditrina - 30/11/25

Qualche weekend fa una collega mi ha chiesto di tenere un incontro presso un’associazione sul tema della comunicazione autentica e dello spazio psicologico. È stato uno di quei momenti in cui il confronto dal vivo apre piste che non avevi previsto, in cui le parole trovano una forma diversa proprio grazie alle persone che hai davanti.

Per questo mi è sembrato naturale portare qui, in una versione più leggibile ma fedele nello spirito, ciò che è emerso durante quell’incontro: pensieri, esempi, riflessioni che sono nati parlando insieme e che credo possano avere un senso anche al di fuori di quella stanza.

LA PAROLA E LO SPAZIO PSICOLOGICO: IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE AUTENTICA

Principalmente io lavoro con preadolescenti e adolescenti e, quando mi è stato chiesto di fare questo incontro, avevo inizialmente pensato a un tema che conoscevo già, qualcosa che avevo presentato in un altro contesto e che aveva suscitato interesse. Lo ammetto, è la prima volta che lo dico: avevo praticamente tutto pronto. Poi, come spesso succede, accade una piccola cosa che cambia i piani. Questo cambiamento è nato mentre ero sui mezzi. Per rilassarmi, come credo faccia la maggior parte di noi, scrollavo sui social. A un certo punto mi è comparso un video che mi ha colpito moltissimo. Non riuscendo a salvarlo, ho registrato lo schermo e ho capito immediatamente che avrei voluto aprire il nostro incontro proprio con quel video. Da lì è cambiato tutto: le slide, il testo, l’impostazione.

Il video è un TikTok in cui una ragazza fa ascoltare un vocale di suo padre. Lui le dice più o meno così: “Ciao amore. Ho parlato con la mamma e mi ha detto che hai espresso la volontà di andare a parlare con qualcuno. Ti capisco, e si capisce. Speriamo, Giorgia, che questo tuo disagio… perdonami se non lo definisco bene… sia qualcosa che si possa risolvere. Non ti fare troppi problemi, non crearti problemi quando non ci sono, però è giusto che tu vada, se senti questa necessità. Io e la mamma siamo qui e ti appoggiamo. Brava, fai bene a parlarne, perché è la cosa migliore invece che tenerti tutto dentro. Un bacio”.

La ragazza era molto orgogliosa di questo messaggio, del sostegno ricevuto, e ciò mi ha fatto pensare a un punto centrale: quando parliamo dello spazio psicologico e della possibilità di mettere in parola ciò che viviamo, ci sono tanti piccoli tabù che spesso non riconosciamo nemmeno. Li diamo per scontati.

Per guidare questo incontro, mi sono lasciato condurre da tre frasi: due di psicoanalisti e una di un filosofo del secolo scorso. Non per fare teoria, ma perché mi aiutano a toccare dei punti fondamentali quando parliamo di dialogo e di parola. Alla fine ci sarà anche uno spazio di domande anonime; sui vostri posti ci sono dei foglietti che raccoglieremo senza nomi.

La prima frase è di Winnicott: “Ciò di cui un bambino ha bisogno non è un genitore perfetto, ma un ambiente che gli permetta di essere se stesso”. Questa frase, messa accanto al vocale del padre, dice molto. Spesso si pensa che la comunicazione in famiglia debba essere perfetta. Madre e figlio si dicono tutto, partner si dicono tutto. Ma nella realtà non è così e quando emerge che non tutto viene condiviso, soprattutto quando un ragazzo dice di voler parlare con uno psicologo, molti genitori vivono questo come un fallimento. “Perché non me lo dice? Perché non gli basto? Dove ho sbagliato?”. Succede davvero spesso. Nei primi incontri con i genitori, queste domande emergono continuamente. Se poi c’è un altro figlio che non ha chiesto un aiuto esterno, il confronto diventa ancora più pesante.

Winnicott, invece, ci ricorda che essere un buon genitore significa accettare di essere mancanti. La parola “mancanza” nella nostra cultura è vissuta come difetto, come errore, come qualcosa da colmare. In realtà è una condizione umana naturale. Nel vocale il padre lo dimostra in modo semplice e spontaneo: “Non so se uso le parole giuste, non so se lo sto definendo bene”. È un’ammissione di non sapere tutto ed è preziosa. Perché riconoscere di non sapere tutto non è un limite, è la base di ogni relazione viva.

Questo discorso vale per tutti, non solo per i genitori. Vale anche per i partner. Ho seguito una signora il cui marito è entrato in crisi quando lei ha iniziato un percorso di terapia: “Perché non parla con me? Cosa manca in me?”. Ma accettare che una persona senta il bisogno di uno spazio esterno non è un’offesa. È un atto di crescita. E spesso, proprio questa concessione, questa libertà, permette di stare meglio anche nella relazione.

A questo proposito aggiungo un dettaglio tecnico, ma importante: quando un minorenne entra in terapia, il consenso informato lo firmano i genitori, certo. Ma il diritto alla privacy, alla riservatezza, resta al paziente. Anche se è minorenne. L’Ordine degli Psicologi tutela con forza questa cosa: ciò che viene detto nello studio appartiene alla persona che parla. Lo spazio terapeutico è suo.

La seconda frase che voglio portare è di Martin Buber: “Il vero incontro con l’altro avviene quando io non pretendo di possedere la verità, ma sono disposto a imparare”. Questa frase spiega perché parlare davvero non significa convincere l’altro, prevalere, ma mettersi in ascolto. Molti si aspettano che lo psicologo dia soluzioni, consigli, indicazioni precise. “Sono andato dallo psicologo ma non mi ha detto cosa devo fare”, me lo sento dire spesso. Ma la psicoterapia non funziona così. Non è “ti spiego la verità su di te”, ma “cammino con te mentre tu la scopri”.

Nel vocale del padre si sente molto bene questa dinamica. Da un lato c’è il suo desiderio di proteggere, di rassicurare. Dall’altro c’è la capacità di lasciare andare la propria posizione per accogliere quella della figlia. Accetta che lei abbia un bisogno diverso dal suo. Questo è ciò che rende possibile un dialogo autentico.

La terza frase è di Carl Rogers: “L’obiettivo della psicoterapia non è cambiare l’altro, ma fornire un ambiente in cui il cambiamento può avvenire”. E questa è forse la parte più difficile da far capire. Viviamo in un periodo in cui si pensa che lo psicologo debba fornire esercizi, liste di cose da fare, soluzioni immediate. Ma il cambiamento non nasce da un’indicazione esterna. Nasce dalla possibilità di avere uno spazio in cui ascoltarsi davvero. Anche il semplice fatto di venire in studio, una volta a settimana, di ritagliarsi quel tempo, di fare quello sforzo, anche economico, fa parte del processo. Prendersi cura di sé comporta sempre un investimento.

Spesso dico che anche una semplice lista della spesa detta in seduta può avere un senso, perché è stata portata lì, in quello spazio, davanti a quella persona. Se quella cosa emerge in quello spazio, ha un significato. Non serve che sia un trauma o un grande racconto. A volte il cambiamento comincia da dettagli minuscoli.

E qui c’è un altro punto, che riguarda tutti: amici, partner, familiari. Sono fondamentali per il nostro benessere, ma il dialogo che avviene nello spazio terapeutico è diverso. È un dialogo privo di giudizio. Non positivo, non negativo. Se racconti a un amico che hai tradito, riceverai una reazione immediata, morale. In terapia no. In terapia si esplora cosa significa per te, perché è successo, cosa ti suscita. È uno spazio dove non si punta il dito, né in un senso né nell’altro.

Un’altra cosa che vedo spesso è il tema della colpa. Nella nostra cultura, quando qualcosa non va, qualcuno deve essere colpevole. Se un figlio sta male, il genitore si sente colpevole. Se un giovane soffre, si sente colpevole perché non vuole far preoccupare i genitori. E questo meccanismo di colpa blocca tutto. Preferisco un’altra prospettiva: stare male non è una colpa. È una responsabilità. È come quando abbiamo una pianta, un animale, qualcosa a cui teniamo: ce ne prendiamo cura. A me, per esempio, hanno regalato una pianta a Natale. Io non amo le piante perché so che muoiono sempre. Ma quella persona era importante, quindi mi sono messo a cercare informazioni, a capire come accudirla. E, incredibilmente, la pianta è ancora viva. Questo vale anche per noi stessi. Se ci teniamo, ci prendiamo cura di ciò che sentiamo.

Vorrei concludere con un’ultima osservazione. Negli ultimi anni ho lavorato in uno sportello scolastico in un liceo e ricordo una ragazza che chiedeva sempre l’appuntamento alle otto del mattino, prima dell’inizio delle lezioni, per non farsi vedere dai compagni. Una volta seduta, la sua prima domanda fu: “Qualcuno sa che sono qui? Lo dicono ai professori?”. La paura del giudizio era più grande del disagio che la portava a venire da me. Ed è paradossale, perché viviamo in una società che a parole sostiene l’importanza della salute mentale, si dedica mesi tematici, campagne, slogan sul “chiedere aiuto”, ma poi, quando dobbiamo ammettere che noi stessi possiamo trovarci in una posizione di fragilità, facciamo molta più fatica.

E forse il senso di questo incontro è proprio questo: normalizzare il fatto che chiedere aiuto non è un fallimento, non è una colpa, non è un segno di debolezza. È un gesto di cura verso se stessi e, inevitabilmente, anche verso chi ci sta accanto. Se riusciamo a guardare così lo spazio della parola, allora quello spazio può davvero diventare un luogo in cui qualcosa accade.

Pensiamo anche a situazioni molto pratiche. Quando una persona deve assentarsi dal lavoro perché mentalmente non ce la fa, ottenere un permesso o un certificato non è così semplice. Per un mal di denti ci credono tutti, per un malessere psicologico molto meno. A scuola succede lo stesso: è più facile dire “sto male”, inteso come malessere fisico, che provare a spiegare qualcosa di più profondo, come “faccio fatica a stare in classe, mi sento inadeguata, mi sento esclusa, mi trattano male”. È curioso, perché sono parole che usiamo spesso, ma che diventano difficilissime da pronunciare quando ci riguardano davvero. E anche in questi casi ottenere un permesso, un certificato o semplicemente il riconoscimento del proprio disagio diventa complicato.

Prometto di tornare alla primissima slide, perché il sottotitolo che ho voluto lasciare dall’inizio alla fine era “il valore della comunicazione autentica”. Non l’ho mai tolto, anche se tutto il resto della presentazione è cambiato. Perché parlare di comunicazione autentica significa ricordarsi una cosa semplice ma fondamentale: una parola è autentica quando viene rispettata. E viene rispettata quando non la riempiamo prima ancora che l’altro la pronunci, quando non decidiamo noi cosa significhi, quando non la sovrapponiamo alla nostra. Vale quando siamo noi a parlare e quando è l’altro a farlo. Vale soprattutto quando siamo noi a chiedere aiuto. Tendo sempre a portare esempi degli altri, ma è vero anche per me, per ognuno di noi. La richiesta di aiuto non ha età. Certo, possiamo immaginare che i vent’anni siano il periodo ideale per iniziare un percorso, ma non è così: si lavora con persone di tutte le età, anche molto avanti negli anni. Non è questo il punto.

Il punto è che una comunicazione autentica può avvenire solo quando ci mettiamo davvero in ascolto, lontani dalla tentazione di definire, di interpretare subito, di giudicare. Le tre frasi con cui abbiamo attraversato questo incontro vanno tutte in questa direzione e secondo me valgono soprattutto nei momenti in cui qualcuno ci chiede aiuto, ma anche quando istintivamente saremmo portati a giudicare. Capita a tutti, nessuno escluso. “Eh vabbè, avrà chiesto un certificato falso”, oppure “esagera, ai miei tempi non esisteva questa sensibilità”. Sono frasi che abbiamo sentito e pensato tutti almeno una volta. Ma prima di arrivare lì, forse conviene fare un passo indietro.

Lo stesso vale quando siamo noi ad avere bisogno. Non è semplice nemmeno allora. Quando io stesso mi sono trovato, anni fa, nella posizione di dover chiedere aiuto, sentivo forte la paura del giudizio. Non era ancora così normale parlarne come forse lo è oggi. Ed è proprio per questo che interventi come questo, momenti come questo, occasioni di confronto e condivisione, secondo me sono importanti: perché se non mettiamo in parola certe cose, è facile che ci scivolino subito addosso e spariscano.

Allo stesso tempo, devo dire che c’è qualcosa che mi dà speranza. Le nuove generazioni, parlo di chi è nato quando io ero già più grande, dal 2008 in avanti, mi sembrano più consapevoli della propria salute mentale. È vero, qualcuno la usa come scusa, è inevitabile, ma molti di loro hanno una sensibilità nuova, sanno riconoscere quando hanno bisogno, sanno chiedere aiuto. E questo è un cambiamento enorme.

E così, andando davvero verso la conclusione, mi piace pensare che in qualsiasi contesto ci troveremo, nella vita adulta, nel lavoro, nelle relazioni, potrà capitarci di avere un amico o un’amica che verrà a raccontarci qualcosa di delicato. In quei momenti vale la pena ricordarsi tutto questo: che una comunicazione autentica è un valore, che un dialogo vero è possibile solo se facciamo spazio alla parola. Un po’ come quando vogliamo invitare qualcuno a casa: un posto a sedere lo troviamo sempre. E allora, citando una grande opera italiana, “aggiungi un posto a tavola”.

Aggiungiamo un posto per la parola, per la fragilità, per la possibilità di essere ascoltati. Per anni questo spazio è mancato. È il mio augurio: che impariamo a crearlo, a difenderlo e a riconoscerlo.

E ora, come ho detto anche in quell’incontro, lascio volentieri lo spazio alle domande.

Specchio, specchio delle mie brame: riscoprire il sé al di là del confronto

Viviamo in un mondo di specchi che ci rimandano l’immagine degli altri più che la nostra. Imparare a guardarci davvero significa smettere di confrontarci e iniziare a conoscerci

«Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?»

Non credo che la matrigna di Biancaneve avrebbe mai pronunciato la frase che oggi, invece, molti di noi potrebbero rivolgere al proprio riflesso:

«Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai vedere solo ciò che mi manca?»

Sempre più spesso, nel mio lavoro clinico, incontro persone che faticano a guardarsi davvero. Non parlo solo di pazienti che soffrono per il giudizio estetico o per l’immagine corporea, ma di uomini e donne che sentono il bisogno costante di misurarsi, di confrontarsi, di capire se “vanno bene”. Viviamo immersi in una cultura che alimenta il confronto continuo: su ciò che abbiamo, su ciò che mostriamo e su ciò che siamo. Ma quando lo sguardo verso l’altro diventa l’unico modo per definirci, rischiamo di smarrire la capacità di guardarci con i nostri occhi.

Ricordo un paziente, un uomo, che durante un colloquio mi disse: «Per tutta la vita ho avuto bisogno di confrontarmi con gli altri. Solo così capivo se andavo bene».

Mi colpì l’uso della parola bisogno. Non desiderio, ma bisogno, come se senza quel metro esterno non potesse esistere un senso di sé. Il confronto, per lui, era diventato la bussola attraverso cui orientare ogni aspetto della vita: i risultati accademici, la prestanza fisica, le relazioni sentimentali. Perfino la qualità delle donne che aveva al suo fianco diventava un parametro di autovalutazione.

Potremmo giudicarlo o comprenderlo, ma credo sia più utile fermarsi a osservare il fenomeno. Perché dietro questo modo di pensarsi non c’è solo narcisismo o insicurezza, c’è qualcosa di più profondo: la difficoltà a conoscersi, a riconoscersi, a costruire un proprio criterio interno di valore.

Come scrive Leon Festinger, il padre della teoria del confronto sociale, l’essere umano ha un impulso naturale a valutare se stesso in relazione agli altri. Tuttavia, quando questa spinta diventa l’unico strumento per misurarsi, rischiamo di delegare completamente all’altro la conoscenza di chi siamo.

Ogni volta che ci chiediamo, anche implicitamente, se piacciamo, se valiamo, se siamo “abbastanza”, lasciamo che sia l’altro a definire il nostro valore. È come se lo specchio riflettesse non più la nostra immagine, ma l’opinione altrui.

Non è un processo consapevole, né necessariamente colpevole. Spesso deriva da lontano, da esperienze infantili in cui il confronto era la lingua affettiva con cui abbiamo imparato a misurarci.

Frasi come “se fossi un po’ più come lui”, “guarda tua sorella com’è brava”, o “vedi, lui è magro perché si impegna” sembrano innocue, ma tracciano un solco profondo: quello della paura di non essere mai abbastanza.

Cresciamo così, abituati a guardarci attraverso uno specchio che riflette l’immagine dell’altro. Finiamo per temere l’autenticità, per nascondere le parti più vere di noi perché temiamo che non vengano accettate.

Essere se stessi può far paura. Significa mostrarsi anche nelle fragilità, nei limiti, nei desideri che non corrispondono alle aspettative esterne. Carl Rogers, uno dei grandi maestri della psicologia umanistica, sosteneva che «accettare se stessi è il prerequisito per qualsiasi cambiamento reale».

Ma per accettarsi bisogna prima conoscersi, e questo implica un atto di coraggio: quello di sostenere il proprio sguardo senza aspettarsi un giudizio, di restare nello specchio anche quando ciò che vediamo non è perfetto.

Imparare a conoscersi è un processo lento. Richiede tempo, ascolto, a volte anche la sospensione del confronto. Quando smettiamo di chiedere all’altro chi siamo, iniziamo a scoprire qualcosa di nuovo: una presenza interna che non ha bisogno di essere misurata.

E allora lo specchio, che per anni ci ha restituito solo paragoni e mancanze, può tornare a essere un alleato.

Non più un giudice, ma un compagno di viaggio che ci rimanda la verità del nostro volto, anche nelle sue imperfezioni.

Forse, a quel punto, potremmo riscrivere la formula magica in un modo nuovo:

”Specchio, specchio delle mie brame, oggi mi vedo per ciò che sono, non per ciò che agli altri pare.”

TRA UN ROBOTTINO E DEI PINGUINI: LA PARTE BUONA CHE NON SAPPIAMO SPIEGARE

Nel suo articolo “Tra un robottino e dei pinguini”, lo psicologo Lorenzo Buggio riflette sulla nostra capacità di provare empatia e tenerezza anche verso oggetti o animali. Attraverso storie semplici ma toccanti, come un robot domestico e un gruppo di pinguini salvati, esplora la parte più autentica e inspiegabilmente buona dell’essere umano.

C’è qualcosa, nell’essere umano, che continua a sorprendermi ogni volta: la nostra capacità di provare affetto anche per ciò che non è vivo, di stabilire legami emotivi con oggetti o entità artificiali. È come se, dentro di noi, esistesse un istinto antico e potentissimo che ci spinge a cercare connessione ovunque, anche dove la logica direbbe che non può esserci.

Mi capita spesso di notarlo, sui social o nella vita di tutti i giorni. Persone che parlano ai propri dispositivi elettronici, che si preoccupano per una pianta appassita o che provano nostalgia per un oggetto rotto. Sembra una piccola stranezza, eppure racconta molto della nostra natura.

Uno degli esempi più curiosi è quello dei robot che puliscono per terra. Ho scoperto che esiste un’intera comunità di persone che li possiede e che, come prima cosa, dà loro un nome. Quando il robottino si rompe, molti raccontano di provare un senso autentico di tristezza, quasi come se avessero perso un piccolo amico.

Ricordo un video tenerissimo in cui un bambino chiedeva al suo papà se fosse possibile fare in modo che il nuovo robottino avesse la stessa “coscienza” di quello vecchio, come se potesse davvero tornare a essere lui. In quelle parole, dette con l’innocenza di un bambino, si nasconde un pensiero profondo: il bisogno di continuità emotiva, di riconoscere qualcosa di sé anche in ciò che non è umano.

Un altro episodio che mi è rimasto impresso arriva da un documentario del National Geographic. Gli operatori avevano una regola ferrea: non intervenire mai negli eventi naturali, osservare soltanto. Ma un giorno si trovarono davanti a un gruppo di pinguini rimasti intrappolati in una conca di ghiaccio. Avrebbero potuto morire lì, senza possibilità di risalire. Di fronte a quella scena, la regola si sgretolò. Gli operatori decisero di aiutarli, scavando un piccolo passaggio per permettere loro di salvarsi. Era un gesto semplice, forse insignificante nella grande scala dell’ecosistema, ma profondamente umano. Non riuscirono a restare fermi, a ignorare la sofferenza.

Ogni volta che incontro episodi del genere mi torna in mente la stessa domanda: che cos’è, esattamente, questa forza che ci spinge a provare empatia anche quando non ce n’è alcun vantaggio, quando nessuno ci guarda, quando si tratta di esseri che neppure possono ricambiare?

Non voglio dire che l’essere umano sia buono per natura. Sappiamo bene che dentro di noi convivono anche l’egoismo, la violenza, la paura, l’indifferenza. La storia, e perfino la vita quotidiana, ce lo ricordano continuamente. E non credo nemmeno all’idea che nasciamo puri e diventiamo cattivi: chiunque abbia passato del tempo con un bambino sa che i piccoli non sono sempre dolci e altruisti. Anzi, spesso sono diretti, possessivi, determinati a ottenere ciò che vogliono, anche a costo di ferire gli altri. Ma in loro c’è anche una scintilla di autenticità, una spontaneità che con il tempo impariamo a domare, a modulare, a rendere più “socialmente accettabile”.

Eppure, accanto a tutto questo, c’è qualcosa che resiste. Una bontà istintiva, una forma di empatia che non è razionale ma viscerale. È ciò che ci spinge ad aiutare un animale ferito sul ciglio della strada, a parlare con una pianta che cresce sul nostro balcone, a commuoverci per la fine di un film o per la perdita di un oggetto a cui avevamo dato un nome.

La psicologia ha cercato di spiegare questo fenomeno. C’è chi parla di antropomorfismo, cioè la tendenza a proiettare caratteristiche umane su tutto ciò che ci circonda. È un meccanismo cognitivo che ci aiuta a interpretare il mondo, ma anche a sentirci meno soli in esso. Altri studiosi parlano invece di empatia generalizzata, una capacità emotiva che si estende ben oltre il confine della nostra specie. In entrambi i casi, ciò che emerge è un tratto profondamente umano: la necessità di entrare in relazione.

E forse è proprio questo il punto.

Essere umani significa cercare legami, anche laddove non dovrebbero esistere. Significa vedere un frammento di vita anche in un oggetto, un’anima anche in un gesto meccanico. Non si tratta di ingenuità, ma di una forma di intelligenza emotiva che ci definisce, che ci rende capaci di compassione, di immaginazione, di speranza.

Ogni volta che mi capita di vedere storie come queste, non posso fare a meno di pensare che, nonostante tutto, non abbiamo perso la nostra umanità.

In un mondo che spesso sembra dominato dalla freddezza, dalla competizione e dall’indifferenza, continuiamo a dimostrare che dentro di noi c’è una forza più profonda, una luce che ci spinge verso la cura, verso la connessione, verso la vita.

È una luce fragile, certo, ma resiste.

E finché continueremo a provarla, finché continueremo a dare un nome ai nostri piccoli robot o ad aprire un varco nel ghiaccio per salvare dei pinguini, potremo ancora dirci, nel senso più pieno del termine, umani.